FXの公正価値を調べよう!「購買力平価(PPP)とビッグマック指数」

- 購買力平価(PPP:Purchasing Power Parity)

- ビッグマック指数

という指標があります。

前者は、ある国である価格で買える商品が、別の国ならいくらで買えるのかということを示す交換レートのことです。

後者のビッグマック指数(Big Mac index)とは、各国の経済力を測る指数です。

マクドナルドで販売されているビッグマック1個の価格を比較することから、そのように呼ばれています。

ここでは、FXとこれらの指数が

を解説していきます。

目次

通貨の公正価値を知ることで取引の「引き出し」を増やす

FXのトレードを行う上で、ある通貨(例えば日本円)の公正価値がいくらであるかを知ることは、トレードの成功とは直接関係ないかもしれません。

何故そうなのかと言えば公正価値が分かったとしても、それがダイレクトにFXマーケットの通貨ペアには反映しないからです。

また、反映していても、為替レートは「生き物」であり、時々刻々とトレーダーの思惑や世界中から発せられる各種のアナウンスにより変わります。

そしてレートの変動は、公正価値とは別のところで、多くの要因が重なり合って決まっていきます。

為替レートが通貨の公正価値で決まり、数学の公式の様に「A=1.2B」と言う様に決まれば明快なのですが、そうはなりません。

為替レートは、通貨の公正価値から極めて大きく「かい離」することはないでしょうが、ぴったり当てはまることもまずないでしょう。

それは人間の心理面や、科学的には説明できない人間の行為(要人の発言など)が為替レートに関係しているからです。

極端なことを言えば、FXトレーダーは通貨の公正価値を知っていなくても、勝負に勝つことはできます。

例えば、米ドルと日本円の公正価値が分からなくても、これから先の両国の経済成長率や失業率、人口動態等が分かれば、長期的にレートがどう動くかが分かります。

米ドル/円ならば、おそらくはドル高、円安に動くだろうと推測できます。

しかし通貨の公正価値を知っていれば「引き出しが多く」なり、FXの取引に役立つ場面もあるでしょう。

そのように考えて通貨の公正価値を知っておきましょう。

購買力平価(PPP)とは?

テレビなどでよく話題になる話ですが、江戸時代の「1両」は現代のお金に換算していくらになるかが議論されます。

時代が違う貨幣の価値を直接比べられない時には、商品(お米)の値段を尺度にして、どうであったかを比べて、「江戸時代の1両」を「現代の円」に換算します。

同じようにアメリカのドルと日本の円の関係を調べます。

ある決まった商品(コーヒーやマクドナルドなど一般的なもの)の値段を、米ドルと日本円で比べて、その価値を決めます。

これを購買力平価と言います。購買力平価が分かれば、通貨の公正価値が分かります。

購買力平価は、1921年にスウェーデンの経済学者が提案した為替レートの決定理論です。

為替レートは長期的に見ると、購買力平価とほぼ同じ水準に落ち着くと言う考え方です。

しかし短期の為替レートには、購買力平価理論は通用しないようです。

為替とは生き物であり、少しの経済環境やトレーダーの心理で変化していきます。

また購買力平価は、それぞれの国で「ある製品コスト」に占める原料費、製造費、輸送費などが異なり、単純には比較できない点もあります。

ですから、大雑把な比較に過ぎないという意見もありますが、「通貨の公正価値」を知るという意味では、それでも十分でしょう。

ビッグマック指数とは?

購買力平価の代表的な例が「ビッグマック指数」です。冒頭でもお伝えしたようにビッグマックとは、マクドナルドのあの商品のことです。

ではなぜビッグマックが、購買力平価を表す指数になっているのでしょうか?

それは、ビッグマックが販売されている国の数が100カ国以上と多く、世界中でほぼ同じ品質で販売されているからです。

要するに、共通で使う「物差し」として信頼できるということです。

また、ビッグマックは原材料費や加工費(労務費)、光熱費、輸送費などから、各国の物価水準を反映していると考えられているため、購買力平価の「指数」としては最適なのです。

では、各国の「ビッグマック」の値段を当該国の通貨(日本なら円)で比べます。

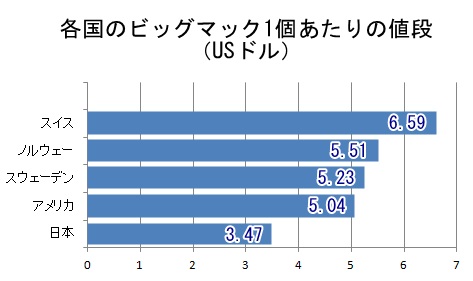

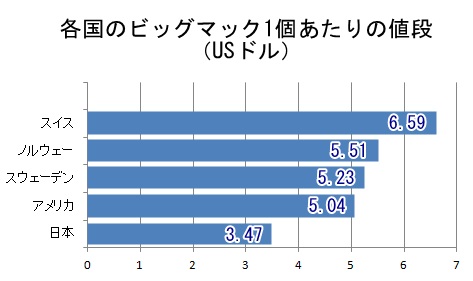

それを米ドル換算してみると、世界で一番高いビッグマックはスイスの6.59ドルです。

日本円に換算すると703円ですので、その値段の高さがわかるのではないでしょうか。

ちなみにアメリカは5.51ドルで世界5位。

2位から4位はノルウェー、スウェーデン、フィンランドと北欧諸国が占めています。

ちなみに日本は3.47ドルで31位。世界一のスイスの半額近い価格であることがわかります。

[図1:各国のビッグマック1個あたりの値段]

[表1:世界のビッグマック価格ランキング(2016年)]BMIはビックマック指数

| 順位 |

名称 |

価格 |

価格 |

価格 |

BMI |

地域 |

| (円) |

(USドル) |

(各国通貨) |

(%) |

| 1位 |

スイス |

703 |

6.59 |

6.5 |

30.79 |

ヨーロッパ |

| (スイス・フラン) |

| 2位 |

ノルウェー |

588 |

5.51 |

46.8 |

9.33 |

ヨーロッパ |

| (ノルウェー・クローネ) |

| 3位 |

スウェーデン |

558 |

5.23 |

44.94 |

3.74 |

ヨーロッパ |

| (スウェーデン・クローナ) |

| 4位 |

フィンランド |

540 |

5.06 |

4.6 |

0.48 |

ヨーロッパ |

| (ユーロ) |

| 5位 |

アメリカ |

538 |

5.04 |

5.04 |

0 |

北米 |

| (USドル) |

| 6位 |

ブラジル |

510 |

4.78 |

15.5 |

-5.12 |

中南米 |

| (ブラジル・レアル) |

| 7位 |

イタリア |

493 |

4.62 |

4.2 |

-8.25 |

ヨーロッパ |

| (ユーロ) |

| 8位 |

カナダ |

491 |

4.6 |

6 |

-8.64 |

北米 |

| (カナダ・ドル) |

| 9位 |

フランス |

482 |

4.51 |

4.1 |

-10.44 |

ヨーロッパ |

| (ユーロ) |

| 10位 |

デンマーク |

474 |

4.44 |

30 |

-11.91 |

ヨーロッパ |

| (デンマーク・クローネ) |

| 11位 |

アイルランド |

470 |

4.4 |

4 |

-12.62 |

ヨーロッパ |

| (ユーロ) |

| 12位 |

イスラエル |

467 |

4.38 |

16.9 |

-13.1 |

中東 |

| (新シェケル) |

| 13位 |

ベルギー |

464 |

4.35 |

3.95 |

-13.72 |

ヨーロッパ |

| (ユーロ) |

| 14位 |

オーストラリア |

459 |

4.3 |

5.75 |

-14.59 |

オセアニア |

| (オーストラリア・ドル) |

| 15位 |

ニュージーランド |

451 |

4.22 |

6 |

-16.24 |

オセアニア |

| (ニュージーランド・ドル) |

| 16位 |

ドイツ |

445 |

4.17 |

3.79 |

-17.21 |

ヨーロッパ |

| (ユーロ) |

| 17位 |

コスタリカ |

439 |

4.12 |

2,250.00 |

-18.29 |

中南米 |

| (コスタリカ・コロン) |

| 18位 |

ウルグアイ |

435 |

4.08 |

123 |

-19.1 |

中南米 |

| (ウルグアイ・ペソ) |

| 19位 |

シンガポール |

428 |

4.01 |

5.45 |

-20.35 |

アジア |

| (シンガポール・ドル) |

| 20位 |

オーストリア |

423 |

3.96 |

3.6 |

-21.36 |

ヨーロッパ |

| (ユーロ) |

| 21位 |

イギリス |

421 |

3.94 |

2.99 |

-21.82 |

ヨーロッパ |

| (イギリス・ポンド) |

| 22位 |

韓国 |

412 |

3.86 |

4,400.00 |

-23.48 |

アジア |

| (韓国ウォン) |

| 23位 |

スペイン |

411 |

3.85 |

3.5 |

-23.55 |

ヨーロッパ |

| (ユーロ) |

| 24位 |

オランダ |

405 |

3.8 |

3.45 |

-24.64 |

ヨーロッパ |

| (ユーロ) |

| 25位 |

ギリシャ |

394 |

3.69 |

3.35 |

-26.82 |

ヨーロッパ |

| (ユーロ) |

| 26位 |

スリランカ |

387 |

3.63 |

530 |

-28.07 |

アジア |

| (スリランカ・ルピー) |

| 27位 |

パキスタン |

382 |

3.58 |

375 |

-29.02 |

アジア |

| (パキスタン・ルピー) |

| 28位 |

アラブ首長国連邦 |

378 |

3.54 |

13 |

-29.78 |

中東 |

| (UAEディルハム) |

| 29位 |

トルコ |

377 |

3.53 |

10.75 |

-29.91 |

中東 |

| (トルコ・リラ) |

| 30位 |

チリ |

377 |

3.53 |

2,300.00 |

-29.91 |

中南米 |

| (チリ・ペソ) |

| 31位 |

日本 |

370 |

3.47 |

370 |

-31.21 |

アジア |

| (円) |

| 32位 |

エストニア |

364 |

3.41 |

3.1 |

-32.28 |

ヨーロッパ |

ビッグマック指数で見ると、適性水準は1ドル70円台

ビッグマック指数を使ってドル円の適性水準を算出しましょう。日本でビッグマックは370円です。

日本もアメリカもビッグマックの価格が同じであるとすると、アメリカのビッグマックの価格は5.04ドルですから、370円=5.04ドルでなければなりません。

つまり、適性水準は1ドル73.41円となります(370÷5.04から算出)。

2016年10月28日時点で1ドルは105.21円ですから、31.8円も円安であると言えるでしょう。

先ほどの購買力平価理論からすると、現在の為替レートである1ドル105.21円は「円安」であると判断でき、近い将来は「73.41円」に「収れん」すると予測できるのです。

しかしあるエコノミストは、将来的にはアメリカの経済力は向上し、日本は弱体化すると読み、1ドル150~180円を予測しています。

一方で、ビッグマック指数を重視して1ドル75円程度まで円高になると予測するエコノミストもいます。

専門家でもこれほど意見が異なるのですから、「通貨の公正価値」から安易にレートを予測するのは危険だと言えるでしょう。

まとめ

以上をまとめると、以下のようになります。

- 通貨の公正価値を評価する「購買力平価」という方法があります

- 為替レートは、長期的に見れば「購買力平価」に収斂すると言われています

- 「購買力平価」の代表例が「ビッグマック指数」です

- ビッグマック指数から算出すると、ドル円の適性水準は70円台です

- しかし、将来は1ドル150~180円になるというエコノミストもいます

- つまり、購買力平価のみでは為替レートの予測は困難です