トレンド系?オシレーター系?「テクニカル分析の種類の基本的知識」

テクニカル分析は様々な種類があり、それぞれに特徴があります。

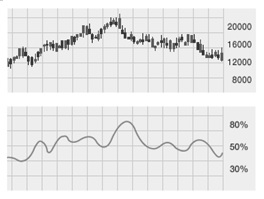

FXの取引で使われるテクニカル分析には、「トレンド系」と呼ばれる値動きのトレンドと強さを分析するタイプと「オシレーター系」と呼ばれる買われすぎと売られすぎを判断するものに分かれます。

これ以外にも「サイクル分析」と呼ばれる歴史が繰り返すという認識をもとに価格の変動波を見るものがあります。

それに加えて、チャートやローソク足などの動きを追って売買ポイントを考える「パターン分析」などもあります。

実は多くの分析手法があるにも関わらず、どのチャートが最も将来の予測が正確にできるのかはわかりません。

わからないというより、自分の投資スタイルに合わせたものを選ぶということです。このテクニカル分析で最も重要なのは、自分に合ったチャートを見つけることなのです。

そして取引経験を数多く持って、独自の売買法則を作っていくことが大切です。

目次

主なテクニカル分析の分類表

テクニカル分析とオシレーター系分析には、以下の表のような種類が代表的に存在します。

| トレンド系 |

・移動平均線

・一目均衡表

・ボリンジャーバンド

・パラポリック

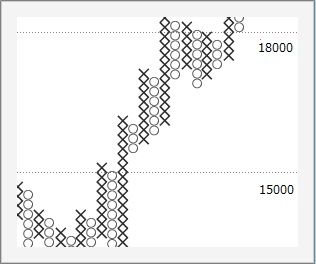

・ポイント・アンド・フィギア

・ペンタゴンチャート |

| オシレーター系 |

・RSI

・ストキャスティクス

・DMI

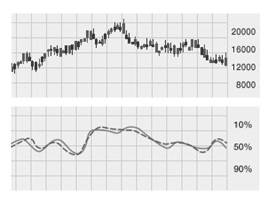

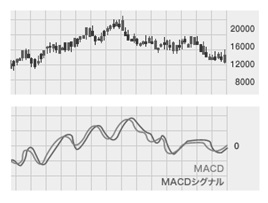

・MACD

・CCI |

| 総合系 |

・ヒストリカル

・ボラティリティ

・ボラティリティシステム |

| その他 |

・日柄カウンター

・戻し値推定チャート |

価格の方向性が分かる「トレンド系」

トレンドとは、相場の動く方向

トレンドの意味することは相場の動く方向を指します。為替相場はほぼ細かい上下運動を繰り返し行い、一定方向に向かうという特徴があります。

この流れを捉えてそれがどこに向かうのかを分析するのがトレンド分析です。

為替相場を予想するには関連したニュースや経済指標を参考にしたファンダメンタル分析という方法もありますが、チャートを使ってトレンド分析する方法を理解すれば、売買ポイントがわかるようになってきます。

トレンド系の分析は値動きに方向感があり、主に順張り(株価の方向に合わせて売買すること)の時に用います。

移動平均線、トレンドライン、・ボリンジャーバンド、新値足、ポイント&フィキュアなどが代表的です。

トレンドライン

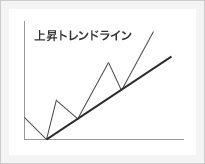

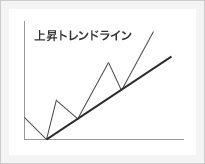

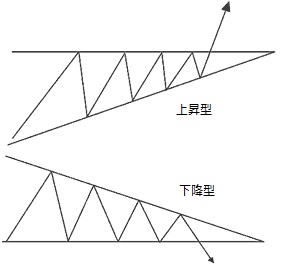

<上昇トレンドライン例図>

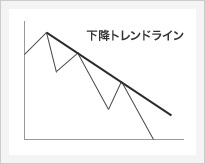

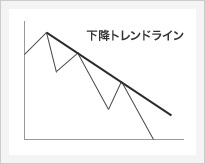

<下降トレンドライン例図>

トレンドラインとは、2点以上の下値かまたは上値同士を直線で結んで上昇トレンドなのか、下降トレンドなのかを判断する方法です。

右肩上がりの場合は上昇トレンド、右肩下がりなら下降トレンドと判断します。

上昇トレンドのラインを引くには、上昇開始の安値から次の切り上がった安値を結んで引きます(詳しくは以下の図をご覧下さい)。

下降トレンドラインは、その逆で下降開始の高値から次に下がった高値を結んでいきます。

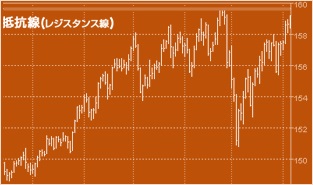

これらによって出来上がった抵抗線(レジスタンスライン)は、上値抵抗線とも呼ばれ、支持線とは逆に、株価がこれ以上上がらないように抵抗するラインです。

また、支持線(サポートライン)は下値支持線とも呼び、これ以上は下がらないよう下値を支持するように働くラインです。

これらからわかることは、上昇トレンドライン近くまで売り込まれたら一般的には買いが多くなり、下降トレンドライン近くまで買い上げられたら一般的には売りが多くなります。

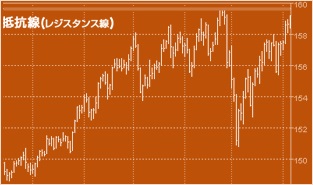

抵抗線と支持線

上昇が継続している相場でも、ある一定のレベルになると、上抜くことができなくなります。逆に、下降相場でも同様のことが言えます。

そして、なかなか抜けきれないレベルで上昇トレンドや下降トレンドが終わることもあります。

上昇局面においてなかなか抜けきれないレベルをレジスタンスライン(つまり抵抗線)と呼び、下降局面で下に抜けきれない場合はサポートライン(支持線)と呼んでいます。

これらの抵抗線や支持線に関しては、過去の値動きで高値や安値を付けたレベルで作られていきますが、本来は投資家心理が働いて取引が過去の高値や安値を参考にして売り買いが繰り返されるために起こります。

また、それ以外の理由では、相場の需給関係で、実際よりもそのレベルの中では大きな買いや売り注文があると抵抗線や支持線が作られることもあります。

このような支持線や抵抗線はこれ以上価格がなかなか抜けないというレベルになりますが、いったん抜けてしまうとそれまで上昇していた(もしくは下降していた)トレンドの勢いがさらに強くなる、またはそれまでの抵抗線が支持線になる、支持線が抵抗線になるといった現象が起きることもあります。

上値同士を結んで上値抵抗線と呼ばれるラインは、現在の価格が上に抜けた時にそこからさらにもう一段上昇することが期待されます。

逆に下値同士を結んだ下値支持線は、現在の価格が下に抜けると、そこからさらに一段下降すると考えらえれます。

テクニカル分析は必ず当たるという分析ではありません。もちろん他の指標も同様です。

また、実際の売買の中では、売買シグナルが逆の動きをする「ダマシ」と呼ばれる現象も起きますので、見方の経験を積んで使うようにしましょう。

チャートパターンの分析

チャートにはいろいろな動きのパターンが存在します。

これは、過去のいくつかのパターンから相場の法則を導き出したパターン分析と呼ばれる手法です。

このパターン分析の使い方についてご紹介します。

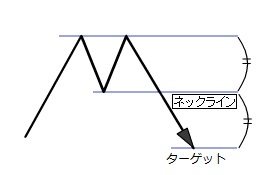

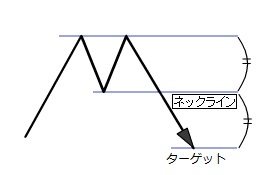

①ダブル・トップ(ダブル・ボトム)

下の図の上部分がアルファベットのMかWに似たパターンになります。

高値圏では天井となり、安値圏では底打ちを意味します。高値圏ならネックラインを抜けた時が売りシグナルとなります。

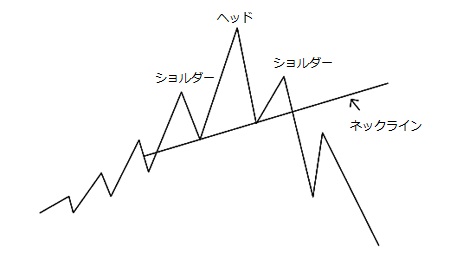

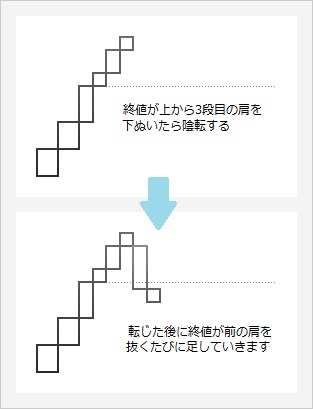

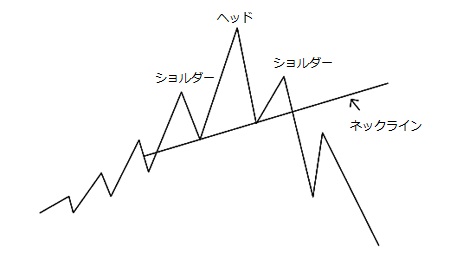

②ヘッド・アンド・ショルダー

頭と肩の形に似たパターンなのでヘッド・アンド・ショルダーと呼ばれています。高値圏は天井、安値圏は底打ちを意味します。

仏像が3体並んでいるようにも見えるので、日本では「三尊型」とも呼ばれています。下げ相場の安値圏でできる逆の形を「ヘッド・アンド・ショルダーズ・ボトム=逆三尊型」といいます。

安値圏の場合、ネックラインを上抜けてた時が買いシグナルになります(図は逆三尊型です)。

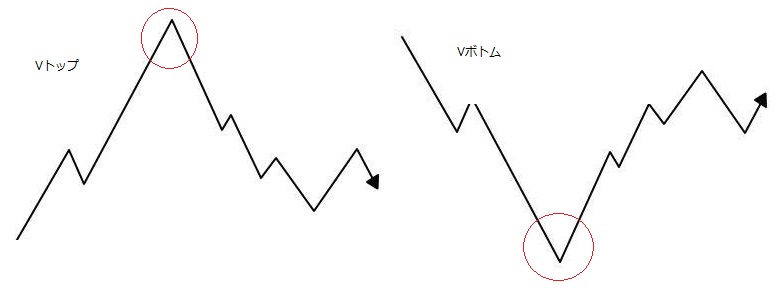

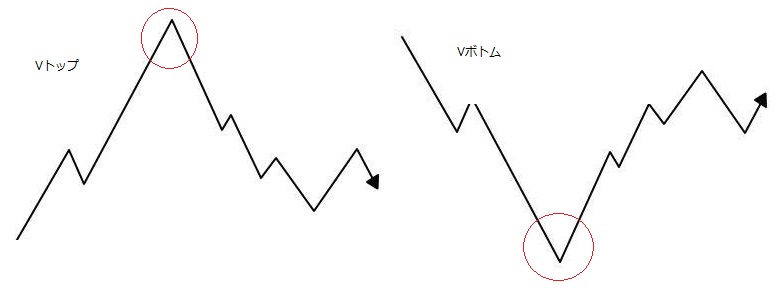

③Vトップ(ボトム)

アルファベットのVの字に似たパターンになります。

急落の終焉に現れる形です(または急騰の終焉に逆Vが現れます)。

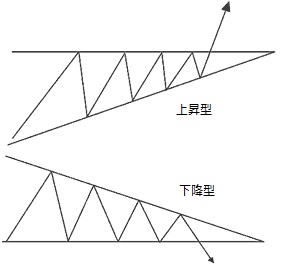

④ペナント

相場が上下運動を繰り返すことで値幅が縮小してできる三角形のゾーンができます。

上下のラインのどちらかに抜けて、大きく上昇するか下降する可能性が高い時です。

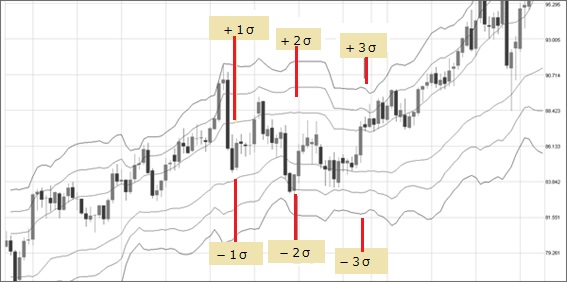

ボリンジャーバンド

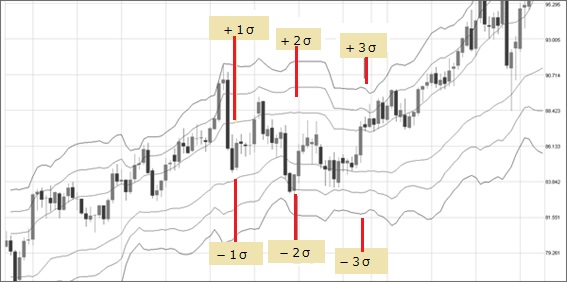

ボリンジャーバンドは、価格の変動率と標準偏差を加えて考案されたテクニカル指標です。

移動平均線を中心にバンドを形成するのでエンベロープに似ていますが、エンベロープのバンド幅が一定なのに対して、ボリンジャーバンドはバンド幅が拡大・縮小します。

このバンド幅の中で為替レートが推移すると仮定して、バンド幅が狭い時にはバンド内に留まるとみなして反転を狙う、バンド幅が広い時はトレンドに乗るといった見方をしていきます。

もう少し詳しく説明すると、センターラインとその上下2本のラインによってボリンジャーバンドは構成されています。

センターを挟んだ上下2本のバンドが縮小すると、その上下のどちらかのラインを抜けて大きく動く傾向があります。

その逆に、2本のバンドが拡大していくときは、センターラインの近くまで値段が戻るといった傾向があります。また以下のような見方もできます。

①実際の価格が上のラインに達した時が売りシグナル、下のラインに達した時が買いシグナル

②上下ラインを抜けた時は抜けた方向に動く力が強くなります。上ラインを抜けた時は買シグナル、下のラインを抜けた時は売りシグナルになります。

③バンドが拡大している時、①の考え方で売り買いをします。

④バンドが縮小している時、②の考え方で売り買いします。

⑤特に④に関してはダマシが少なくなると判断されています。