「子どもが生まれたあと重い病気が見つかり、医療費負担が大きくなった…。」

特に、小児がんのような疾患は長期の治療が必要となり、医療費が高くなります。このような小児慢性特定疾患の場合、医療費助成を受けられることをご存知ですか?

対象の病気は限られますが、子どもに万が一病気が見つかったときには、こういった助成を受けて医療費の負担を軽減することが可能です。

「子どもが生まれたあと重い病気が見つかり、医療費負担が大きくなった…。」

特に、小児がんのような疾患は長期の治療が必要となり、医療費が高くなります。このような小児慢性特定疾患の場合、医療費助成を受けられることをご存知ですか?

対象の病気は限られますが、子どもに万が一病気が見つかったときには、こういった助成を受けて医療費の負担を軽減することが可能です。

小児慢性特定疾患の医療費助成とは、治療期間が長く治療費が高額になりがちな特定の疾患に対して、医療費の自己負担分の一部を補助してくれるもののことを指します。

目的は、子どもの健全な育成だけでなく、疾患の治療法の確立と普及、そして家庭における医療費負担軽減など。小児がんや慢性的な呼吸器疾患といった病気の子どもは、この助成を受けることができます。

対象者は18歳未満の子どものうち対象の小児慢性特定疾患にかかっている者ですが、18歳以降も引き続き治療が必要と認められる場合、20歳までが対象となります。

また、小児慢性特定疾患には、

といった定義があります。

小児慢性特定疾患は全部で14種類(704疾病)に分類されます。それぞれ、対象となる疾患が細分化されているので、参考にしてみてください。

など

など

など

など

など

など

など

など

など

など

など

など

小児慢性特定疾患の医療費助成を受ける場合、医療費の一部を自己負担し、それ以外部分を助成してもらえます。

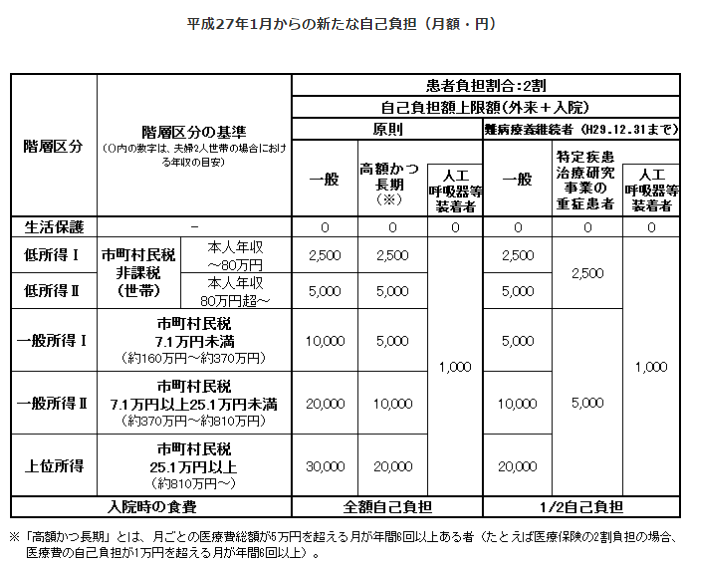

自己負担額は医療費の2割となっていますが、自己負担額には上限が設けられているため、それを上回る分は助成されます。

また、自己負担額は世帯の所得に応じて負担額が異なります。

※重症とは、高額な医療が長期的に継続する者、現行の重症患者基準に適合する者いずれかに該当する人を指します。

たとえば、眼や聴覚機能に著しい障害がある人や立ち上がることができない程度の障害がある人、悪性新生物の転移または再発があり、治療が濃厚な人、血液透析または腹膜透析などを行っている人などが該当します。

小児慢性特定疾患の医療費助成を受けるには、まず指定医による診断書が必要になります。

指定医とは、小児慢性特定疾患の診断や治療を行うお医者さんのことで、都道府県知事や指定都市・中核市の市長によって指定されています。ほかの病院で診断書を出してもらっても、申請できないため注意しましょう。

指定医が所属する医療機関は、都道府県の窓口で確認できます。

診断書を受け取ったら、必要書類と合わせて都道府県の窓口に申請を行います。

必要書類には、

などがあります。

申請後は、都道府県や指定都市・中核市で審査が行われ、認定されると「医療受給者証」が交付されます。

交付されたら、それを持って指定医療機関を受診し、治療を受けることが可能です。

また、医療受給者証の有効期間は、原則として申請日から1年。1年ごと更新申請が必要ですので、気をつけてください。

生まれてくる子どもが健康であることが何よりですが、万が一難病と呼ばれるような病気にかかっていた場合、こういった助成制度を利用すると医療費負担を軽減することができます。

特に、がんのような大人でも治療に時間とお金がかかる病気の場合、健康保険ではまかないきれません。

もし、上記したような疾患に該当する場合、都道府県で指定医療期間を尋ね、受診してみてください。

また、特定疾患だとわかったとしても、現在は医療技術も進歩していますし、早めに専門の医療期間を受診することで早期回復が見込める場合もあります。

原因不明の病気でも死亡率は低いことがありますので、早めに指定医と相談し、治療法を相談してみましょう。